Salió a la calle, tal y como estaba en la cocina, con el delantal y las zapatillas de andar por casa, y paró al primer transeúnte que se cruzó en la acera. El joven llevaba prisa, pero no pudo resistirse a la súplica de aquella anciana que lo solicitaba con ojos vidriosos.

—Fíjese usted, la hora que es y no vienen, no vienen, ni mi marido ni mi hijo. Hágame el favor de llamar a la policía, si es usted tan amable.

El joven no hizo preguntas, vio tan alterada a la mujer que trató de tranquilizarla, quitándole importancia al hecho, y luego se limitó a ponerse en contacto con la policía, a través de su teléfono móvil. Le respondieron de inmediato y fue transmitiendo lo que la anciana le comunicaba:

—Dice la señora que su marido y su hijo se fueron esta mañana, después de desayunar, y que aún no han regresado a casa. Que nunca había pasado. Que ya tiene la cena en la mesa y no aparecen.

Del otro lado del teléfono le tomaron los datos y le preguntaron al joven si podía esperar junto a la anciana hasta que llegara una patrulla de la policía.

—La verdad es que tengo prisa. A mí también me están esperando para cenar.

Su interlocutor le aseguró que no iban a tardar más de cinco minutos en llegar.

—Siendo así, espero.

El joven colgó y comunicó a la anciana que en breve llegaría la policía.

—Es que no me lo puedo explicar… Algo les ha tenido que pasar, algo les ha pasado.

La anciana no hacía más que levantar los brazos hasta donde la artrosis se lo permitía, y dar leves pasos hacia adelante y hacia atrás. De cuando en cuando sacaba un pañuelo ajado del bolsillo del delantal y se lo pasaba por la nariz.

—¿Tiene usted frío? —preguntó el joven.

—¿Qué?

El joven repitió la pregunta levantando la voz. La anciana negó con rotundidad. Debajo del delantal sólo llevaba un vestido estampado, que, aunque grueso, el joven intuyó que no podría abrigarla mucho. Estaba siendo un invierno crudo y aquella noche de la Noche Buena no era una excepción, pero la anciana estaba lo suficientemente preocupada como para no sentir frío.

La patrulla de la policía llegó pronto. Dos hombres uniformados bajaron del coche y se dirigieron al joven y a la anciana.

—¿Fue usted quien llamó?

El joven asintió y relató a los policías lo que la anciana le había dicho. Entonces, uno de los agentes, se dirigió amablemente a la señora. Le preguntó por lo ocurrido y la mujer volvió a contarlo, mientras las lágrimas se hacían visibles en sus ojos cansados.

—Tranquilícese, señora. Si les hubiera ocurrido algo, a su hijo o a su marido, nosotros seríamos los primeros en saberlo, y en todo el día no ha pasado nada a nadie en la ciudad.

—¿Qué les habrá ocurrido, dios mío? Es la primera vez que pasa.

La mujer no hacía más que lamentarse, inquieta y preocupada.

—¿Les ha llamado usted por teléfono, señora? —preguntó uno de los policías.

—Yo no sé —respondió la anciana.

—¿Dónde vive usted?

—Aquí mismo, en ese portal.

—Vamos para su casa. A ver si podemos llamarlos desde allí.

Los policías se despidieron del joven, agradeciéndole su colaboración y acompañaron a la anciana hasta su casa. Tratarían de investigar entre los documentos de la mujer, para encontrar algún indicio de la filiación de los desaparecidos.

Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Apenas se podía ver en la penumbra del rellano y la anciana no fue capaz de introducir la llave en la cerradura. Uno de los agentes, la alumbró con su linterna. La mujer se encorvó un poco más de lo que la naturaleza ya la tenía obligada y, acercando su cansada vista, logró introducir la llave y abrir la puerta. Entraron.

—¿Esta de la foto de su hija? —preguntó el agente, al ver el parecido con la anciana de la joven del portarretratos que había sobre el mueble de la entrada a la vivienda.

—¿Eh?

—¿Es esta su hija? —volvió a preguntar el policía señalando la foto.

—Esta es mi hija —respondió la mujer, acariciando el cristal del portarretratos.

—¿Dónde vive su hija?

—No, no. Está muerta.

—Vaya —se lamentó el policía—. ¿Tiene usted alguna libreta donde apunte el teléfono de sus familiares, y demás?

—No, no señor.

—¿Y su marido tampoco?

—No.

—¿Llevan teléfono móvil ellos, señora?

La anciana dudó un instante y contestó que no, que no tenían teléfono móvil.

Uno de los agentes sacó su libreta y le pidió a la mujer que le repitiera su nombre, para apuntarlo.

—Amelia Sánchez Viales. Para servirle a usted.

Acompañaron a Amelia hasta el salón y la ayudaron a sentarse en una de las butacas. Un policía continuó haciéndole preguntas, mientras el otro registraba el resto de las dependencias de la casa, en busca de algún documento que pudiera aportar luz al paradero del marido y el hijo de la anciana. El registrador se sintió un tanto desbordado. Pidió refuerzos a la central y al instante se personaron dos nuevos agentes en la casa, un hombre y una mujer policía. Los recién llegados enseguida se pusieron al corriente de lo ocurrido, y mientras el hombre ayudaba a su compañero en el registro, la mujer propuso ponerse en contacto con los servicios sociales, en busca de algún familiar de Amelia. El agente de mayor rango la autorizó para que lo hiciera.

—Señora, ¿tiene su documentación?

—¿El qué?

—Su documentación, para ver si, a través de su carné, podemos contactar con su marido.

—Yo no tengo nada.

La casa de doña Amelia se convirtió en un trajín de Policías yendo y viniendo, abriendo y cerrando cajones y puertas de armarios. Todos buscaban algún documento que aportara la pista necesaria para saber del marido y el hijo de la anciana.

El policía que acompañaba a Amelia le preguntó si deseaba comer algo. Era bien entrada la noche y posiblemente la anciana tuviera hambre.

—No, no, no… -respondió.

—¿Seguro? —Preguntó el agente.

—¿Usted se cree que con este disgusto tengo ganas de comer?

La anciana respondió entre sollozos. Volvió a pasar el pañuelo por la nariz.

El agente trató nuevamente de sosegarla.

—No se preocupe, que nosotros estamos aquí para ayudarla.

—Yo no puedo ayudarles a ustedes —dijo doña Amelia—, porque no sé dónde paran. Es la primera vez que me faltan, y en un día como este, en la Noche Buena.

La anciana doña Amelia hablaba entre lágrimas y meciendo su menudo cuerpo adelante y atrás en el sofá del salón.

—Cálmese, mujer. Verá cómo pronto los localizamos.

—¿Qué les habrá pasado? ¿Qué?

Si la anciana Amelia hubiese tenido la suficiente fuerza la pregunta se habría convertido en un grito de desesperación e impotencia.

—Nada malo, se lo aseguro. Si les hubiera ocurrido algo malo lo hubiéramos sabido antes que nadie. Tranquilícese, que ahora vendrán los dos a cenar con usted. ¿Qué les ha puesto para la cena?

—Pues lo típico, lo de toda la vida —respondió la mujer—, una sopa de pescado y unos pichones a las hierbas.

—Muy rico, sí señora. Seguro que esta noche van a cenar estupendamente los tres.

—Es una cena a gusto de mi marido. En los más de cincuenta años que llevamos casados nunca quiso otra cosa, ¿sabe usted?

—Un hombre tradicional, ¿verdad? —se interesó el policía.

—Sí señor, y muy bueno, muy buena persona. Por eso me extraña tanto que no haya venido aún.

—No se preocupe —volvió a tranquilizarla el policía, mientras acariciaba el hombro de la anciana.

Entonces, Amelia, empezó a moverse más rápido en su vaivén, y sus lamentos se hicieron más lastimeros, hasta el punto de llegar a preocupar seriamente al agente que la acompañaba. Pidió a uno de sus compañeros que llamara a los servicios médicos.

Los policías continuaban con el registro. Cualquier hoja de papel, cualquier documento que encontraban era examinado escrupulosamente. Cada nombre que aparecía en ellos era dado a conocer por radio a la central, para que hicieran las pertinentes averiguaciones. Al fin, uno de los agentes, encontró un libro de familia. Lo abrió y comprobó que el nombre de la esposa coincidía con el de la anciana del salón.

—Tengo algo —alertó en voz alta al resto de compañeros—. El libro de familia de la señora.

Los compañeros del policía se acercaron y ojearon igualmente el libro.

—Sí. Este es su marido y estos su hija, fallecida, y su hijo. Pásale la filiación a la central y que averigüen si tienen teléfono para localizarles.

Entre tanto, ya habían llegado los servicios médicos requeridos y la doctora que reconoció a la anciana decidió, tras auscultarla y tomarle la tensión, que lo mejor era llevarla al hospital.

—No, señorita, no. Yo no voy a ningún sitio —dijo la anciana.

—Es por usted, Amelia. Por su bien.

—Cómo me voy a ir si tienen que venir mi marido y mi hijo. No puedo irme de aquí.

—Es por su bien —insistió la doctora.

—Pero si tengo yo la llave. ¿Cómo van a entrar si me voy?

El pasillo de la casa ya era, a aquella hora, un hervidero de personas. Policías, sanitarios, agentes sociales… todos con un mismo deseo, el mismo que la anciana doña Amelia: que aparecieran aquellos dos hombres que faltaban de su casa en aquella Noche Buena.

—Han localizado a su hijo. Viene de camino —dijo un policía en voz alta.

—Vamos a llevarla al hospital, doña Amelia —volvió a insistir una de las asistentas sociales.

—Pero si tiene que venir mi marido —respondió muy alterada la anciana—. Él no tiene llave, que la tengo yo. ¿Los dejamos a él y a mi hijo en la calle?

—Tranquilícese. Hace un rato estaba muy preocupada porque no sabía nada de su marido y de su hijo. A su hijo ya lo hemos encontrado.

—¿En dónde? —preguntó un tanto extrañada y esperanzada la anciana.

—Ya viene para acá —contestó la asistenta social.

—¿Cómo está mi hijo?

—Ahora lo verá usted. Supongo que bien.

Sonó el timbre de la puerta. Policías, sanitarios y asistentes sociales se giraron hacia ella. Un policía abrió y apareció un hombre escoltado por otros dos agentes uniformados.

La impresión y el asombro del hijo de doña Amelia, al ver a tantas personas dentro de la casa de su madre, fueron mayúsculos.

—¿Le pasa algo a mi madre? —acertó a preguntar.

—Está algo alterada, pero está bien —le respondió un policía—. Está en el salón.

Los del pasillo se apartaron contra la pared para que el hombre pudiera llegar hasta donde estaba su madre.

Una asistenta social le salió al paso.

—¿Cuándo fue la última vez que estuvo usted con su madre? —preguntó.

—Esta tarde, a las seis y media, que vine para llevármela a mi casa.

—¿Y estaba bien?

—Sí. Solo que no quiso venirse. Se empeñó en quedarse sola a pasar la Noche Buena. Yo insistí, pero…

—¿Entonces la vio que estaba bien? ¿Estaba orientada?

Antes de que el hombre respondiera, su madre lo llamó y él se acercó a ella.

—¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es todo este lío?

—Yo, que he ido a la comisaría —respondió doña Amelia.

—¿A qué?

—Para saber de ti y de papá.

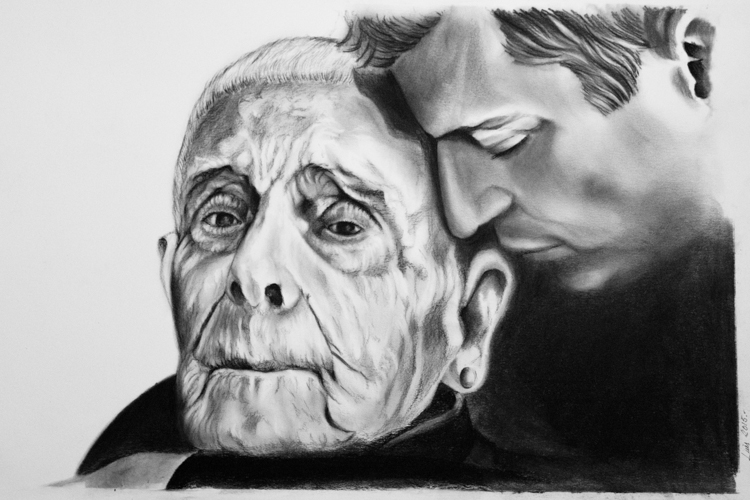

El hijo de doña Amelia inclinó la cabeza sobre el pecho y se llevó la mano a la frente.

El policía de mayor rango le preguntó:

—¿Sabe usted algo del paradero de su padre, señor?

El hijo de doña Amelia levantó la cabeza y espetó su mirada en la del policía. Dos lágrimas se escaparon de sus ojos.

—Mi padre está muerto. Falleció hace veinte años.

Fin

Nicanor García Ordiz, Navidad 2015.

Ilustración: Luis Miguel Rodríguez Blanco

Basado en un hecho real